DOKA Contemporary Artsにおける尾形純の昨年の個展は「和温の霊び」と題され、その不可思議さによって良くも悪くも出品内容に影響をあたえている。ここで私があえて「悪くも」と言ったのは、見る者にそれがいたずらに「東洋」ないしアニミズムを連想させ、本来は自由で広大であるべき鑑賞の道を一本の隘路へと狭めかねないからである。ここまでの道具立てをしなくとも、尾形純の絵画はそれ自体で立派に成立している。個展リーフレットに掲載された三田晴夫の、じつに行きとどいた一文にある「みずからが精神を宿した存在もしくは世界となった絵画」という断定的な尾形評に私は何の異存もない。

問題は、尾形純の絵画を虚心に眺めたとき、その内なる一体何がその自律を規定しているかということ、あるいは(絵画の成立にある種の発展を想定するなら)彼の絵画のどこに新味があるかということである。これについて、私は「地と図」の観点から論じてみたい。

結論を先に言うと、尾形純の絵画には「地と図」の関係、つまり事物の再現性を放棄し、媒体(絵具等)の実在感に徹頭徹尾依存する抽象絵画がその最終的な段階に至ってなおも捨てきれないこの一種の原理にたいする、ほとんど冒険的と言ってもいい、独自の考察がある―少なくとも私にはそのように思われるのだ。

事物の「かたち」にかんする用語を整理すれば、凹凸とか歪みの実態に即した見方は shape (形状)、基本的な図形に還元するのは form (フォルム)、背景や周囲との関係で眺めた figure (形象)ということになるだろう。フォルムだけが外来語のようになっているのは、イメージなどと同じく、もともと日本語には無い(だから私たちを歪みを美としてとらえることができる)概念だからである。

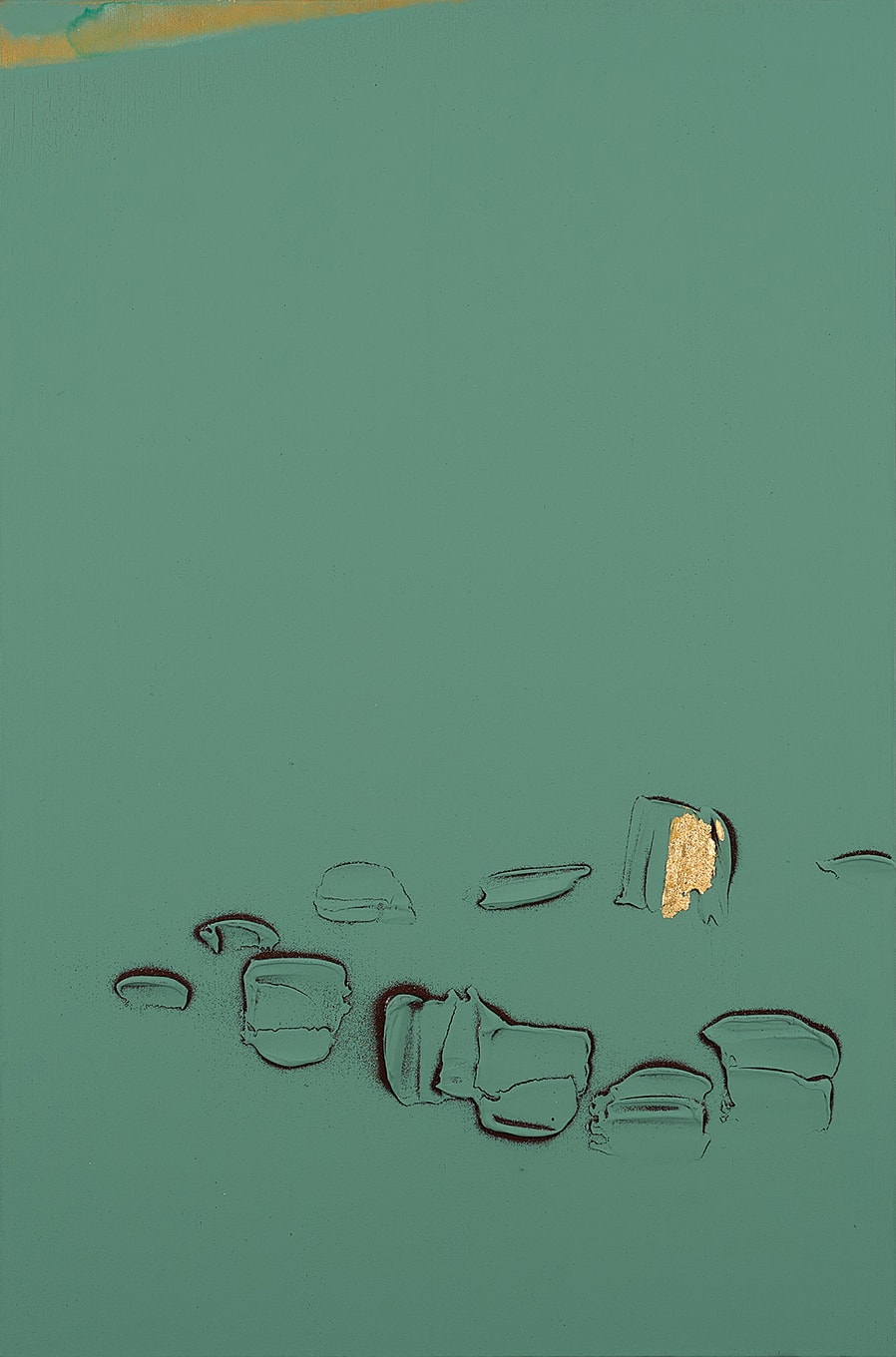

尾形純の絵画の最大の特徴は、地と図の関係に安住すべき形象の、それを無視した、たとえば周縁から不意に画面つまり聖域に入り込んでくる不穏な立ち居振る舞いにある。ここで心霊術につきもののエクトプラズムを連想するのはそれほど見当違いとは言えない。モノクロームの虚空を定めがたき形象が浮遊する。とりわけそれが周縁を徘徊するとき、少なくとも西欧的な文脈においては、画面中央は一気に余白の「危機」に曝されるであろうが、本質的に融通無碍の東洋的な感性にとってはそんなことはたいした問題ではない。むしろ、危機が危機のままに宙吊りになっていることに快感すら覚えるだろう。これは見方を変えれば、この時点もしくは瞬間で、「地と図」の関係は視覚的には消滅するものの、概念としては存続するということだ。

モーリス・ルイスの横長の画面の両端にわずかに色を配することで、輝ける真空を現出せしめた、あのどこか不安に満ちた決断を、ここでふと思うのはおそらく私だけではあるまい。そこで画面が尽きてしまう、ぎりぎりのところでまた色面を広げていこうとするクリフォード・スティルの傍若無人ぶりも、むろん風土の違いはあるが、ここではむしろ自然な身振りのように思われる。要するに、尾形純もまた絵画の冒険者なのだ。

本江 邦夫(多摩美術大学教授)

Kunio Motoe (Professor of Tama Art University)